Kurz gesagt: Photovoltaikanlagen (PV) liefern auch bei bedecktem Himmel Strom – nur weniger als bei direkter Sonne. Für Mehrfamilienhäuser ist das kein Problem: Der Netzbezug sichert die Versorgung jederzeit zu 100 %, und eine transparente Abrechnung macht die Mischung aus Solar- und Netzstrom nachvollziehbar. Richtig geplant, bleibt Solarstrom im Mietshaus wirtschaftlich – jahreszeiten- und wetterfest.

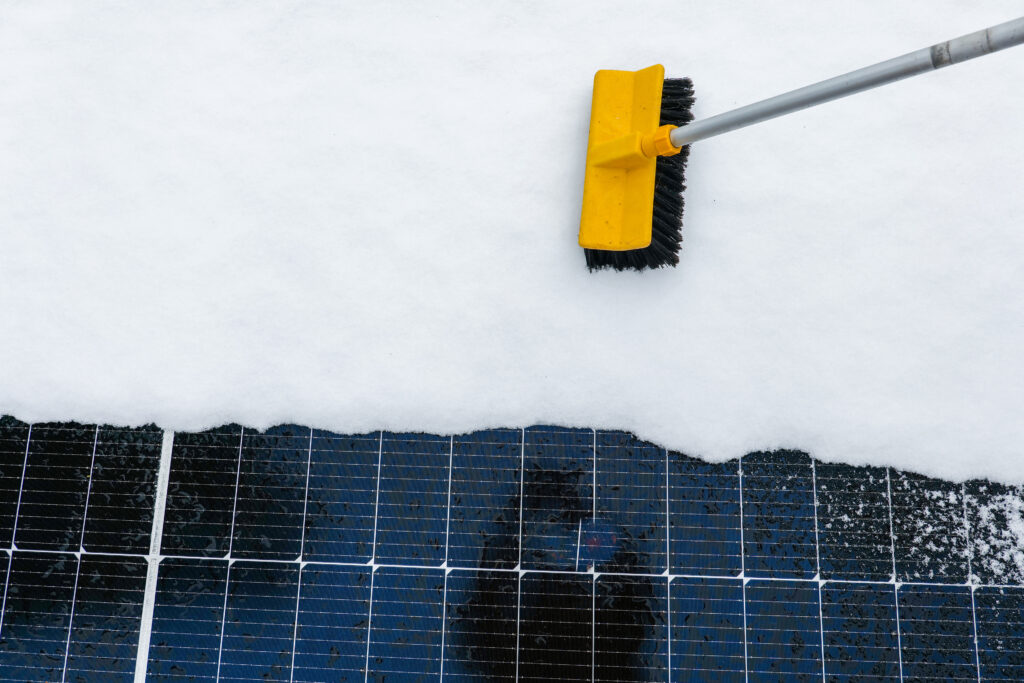

Was passiert bei schlechtem Wetter mit der PV-Anlage?

- PV arbeitet auch bei diffusem Licht. Wolken streuen das Sonnenlicht; die Module wandeln auch diese diffuse Strahlung in Strom um. Die Leistung sinkt, fällt aber selten auf null – das passiert praktisch nur nachts oder bei tiefem Verschattungs-/Störfall.

- Volatile, aber planbare Erzeugung. Wetterprognosen ermöglichen eine gute Kurzfristplanung, etwa für den Netzstrom-Einkauf und den Betrieb von Speichern oder Wärmepumpen. Für Betreiber bedeutet das: PV-Erträge sind prognostizierbar, auch wenn sie schwanken.

- Temperatur hilft oft mit. An kühlen, klaren Tagen arbeiten Module effizienter, weil hohe Temperaturen die Leistung leicht reduzieren – ein Grund, warum auch Frühling und Herbst solide Solarerträge bringen.

- Über das Jahr verteilt. Die Sommermonate liefern naturgemäß den Großteil des Jahresertrags, der Winter weniger – dennoch trägt PV übers Jahr spürbar zur Stromversorgung bei: 2024 deckte Solarstrom rund 14 % des deutschen Bruttostromverbrauchs.

Was bedeutet das für die Versorgung im Mehrparteienhaus?

- Stromversorgung bleibt zu 100 % gesichert. Wenn die PV-Anlage wenig liefert (z. B. bei dichter Bewölkung), springt automatisch der Netzbezug ein. Das ist gesetzlich und technisch so vorgesehen, u. a. bei Mieterstrommodellen: Teilnehmer erhalten eine durchgehende Vollversorgung – Solar plus Netz, aus einer Hand.

- Transparente Abrechnung. Mieterstrom-Rechnungen weisen den Strommix aus (PV-Anteil und Netzanteil) und bilden einen Mischpreis ab. Bewohner behalten jederzeit die Wahlfreiheit des Stromlieferanten; wer teilnimmt, profitiert zusätzlich von PV-Anteilen im Haus.

- Quartiers- & Hauslösungen. Neben gefördertem Mieterstrom gibt es Mieterstrom ohne Förderung (mehr Preissetzungsfreiheit) sowie kollektive Selbstversorgung (gemeinsame Versorgungslösung der Eigentümergemeinschaft). Welche Variante passt, hängt u. a. von Hausgröße, Entscheidungswegen und gewünschtem Aufwand ab.

Wirtschaftlichkeit: Warum sich Solar im Mietshaus auch bei Wolken rechnet

- Günstige Erzeugungskosten. Neue PV-Anlagen produzieren Strom heute zu wettbewerbsfähigen Kosten – von Dachanlagen bis hin zu größeren Systemen. Die Investitionskosten sind über die letzten Jahre stark gesunken; Betriebskosten bleiben vergleichsweise niedrig. Das macht PV dauerhaft kalkulierbar – auch ohne Vollsonne.

- Lastdeckung im Alltag. In Mehrfamilienhäusern fallen viele Verbräuche tagsüber an (Allgemeinstrom, Gewerbe im EG, Homeoffice, E-Mobilität, Wärmepumpe). Diese tagsüber gut passende Laststruktur erhöht die Eigenverbrauchsquote – selbst bei wechselhaftem Wetter.

- Systemvorteile fürs Gebäude. Intelligente Regelung (z. B. Priorisierung von Allgemeinstrom, Wärmepumpen oder Ladepunkten) erhöht den Nutzen der kWh vom Dach. Speicher können Spitzen glätten, sind im MFH aber nicht zwingend – denn der Netzbezug fängt Erzeugungstäler zuverlässig ab.

Realistische Einordnung von Wetter, Jahreszeit und Ertrag

Damit Sie als Vermieter*in oder Genossenschaft realistisch planen können, hilft dieser Blick auf die Praxis:

- Tageswetter entscheidet die Leistung, nicht die Wirtschaftlichkeit.

Ein stark bewölkter Tag liefert vielleicht 10–40 % der Sonnentagsleistung (je nach Wolkendichte, Temperatur, Ausrichtung). Wichtig ist aber: Die kWh zählen sich aufs Jahr. Investitionsentscheidungen basieren deshalb immer auf Jahreserträgen und nicht auf einzelnen Tagen. - Jahreszeiten verteilen den Ertrag – Verträge verteilen die Sicherheit.

Sommer bringt viel, Winter weniger. Verträge und Messkonzepte sorgen dafür, dass immer genügend Strom kommt und korrekt abgerechnet wird – unabhängig vom Wetter. - Prognosen & Monitoring machen’s beherrschbar.

Mit Ertragsprognosen, Wetterdaten und Anlagemonitoring steuern Sie Netzeinkauf und Betrieb. So halten Sie Kosten und Versorgung im Griff – auch in Phasen mit wenig Sonne.

Geeignete Betriebskonzepte für Mehrfamilienhäuser – in Kurzform

- Mieterstrom (mit/ohne Förderung):

- Pro: Vollversorgung, eine Rechnung, attraktiver Solaranteil im Hausstrom, klare Regeln.

- Beachten: Bei Förderung gilt u. a. Preisdeckel (max. 90 % des örtlichen Grundversorgungstarifs) und formale Pflichten (Lieferantenthemen, Messkonzept, Strommix-Ausweis). Ohne Förderung mehr Flexibilität in der Preisgestaltung.

- Kollektive Selbstversorgung:

- Pro: Hohe Wirtschaftlichkeit in kleineren Objekten mit kurzen Entscheidungswegen; freie Ausgestaltung der internen Abrechnung möglich.

- Beachten: Höherer organisatorischer Aufwand in der Eigentümergemeinschaft.

- Volleinspeisung/Allgemeinstrom-Modelle:

- Pro: Einfaches Setup (v. a. für Allgemeinstrom, z. B. Treppenhaus, Tiefgarage, Wärmepumpe).

- Beachten: Eigenverbrauchsvorteile bleiben begrenzt, wenn Wohnungen nicht direkt versorgt werden.

Gerätebasierte Alternative zu GGV und klassischem Mieterstrom: Einfach und transparent

Klassische Bilanzierungsmodelle (z. B. Mieterstrom, GGV – gemeinschaftliche Gebäudeversorgung) sind bewährt, können aber komplex wirken. Gerätebasierte Ansätze setzen am Verbrauchspunkt an: Strom vom Dach wird zielgenau an definierte Verbraucher im Haus verteilt (z. B. Allgemeinstrom, Wärmepumpe, Ladepunkte oder definierte Wohnungsunterverteilungen).

Vorteile für Vermietende und Verwaltungen:

- Klare Zuordnung & einfache Abrechnung pro Gerät/Teilnehmer ohne tief in energiewirtschaftliche Lieferantenrollen einsteigen zu müssen.

- Hohe Akzeptanz bei Mieter*innen dank nachvollziehbarem Nutzen und transparenten Regeln.

- Skalierbar: Start mit Allgemeinstrom, später Erweiterung um weitere Verbraucher oder Parteien.

Hinweis: Welche Ausgestaltung im Einzelfall rechtlich und wirtschaftlich optimal ist, hängt von Messkonzept, Hausgröße, Netzanschluss und Zielen (Kosten, Autarkie, Mietermix) ab. Lassen Sie Ihr Projekt von Fachplanung und Steuer-/Rechtsberatung begleiten.

Fazit: Wetterfest wirtschaftlich – mit Netzrückhalt und klarer Abrechnung

Auch wenn die Sonne nicht scheint, lohnt sich Photovoltaik im Mehrparteienhaus. Diffuses Licht liefert weiterhin Strom; das Netz sichert 24/7 die Vollversorgung. Mit passenden Betriebskonzepten und einer transparenten Abrechnung profitieren Vermieterinnen und Mieterinnen doppelt: sinkende Betriebskosten und einfach nachvollziehbare Prozesse – zu jeder Jahreszeit.

Sie planen PV auf einem Mehrfamilienhaus oder in Ihrer Genossenschaft?

Schicken Sie uns kurz die Eckdaten (Dachfläche, Baujahr, Anzahl WE, vorhandene Technik). Wir liefern Ihnen eine pragmatische Ersteinschätzung zu Technik, Messkonzept und Abrechnung – inklusive Vorschlag, welche Betriebsart (Mieterstrom, kollektive Selbstversorgung, gerätebasiert) für Sie am meisten Sinn ergibt.

Quellen & Weiterlesen

- Pionierkraft: Alternative, gerätebasierte Konzepte für Mehrparteienhäuser – Praxisnutzen und Beispiele: pionierkraft.de/vorteile-fuer-vermieter/alternative-zum-mieterstrom-vorteile-fuer-vermietende-von-groesseren-gebaeuden/

- Fachlich vertiefend: Fraunhofer ISE – Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland (Stand 2025), Überblick zu Erträgen, Kosten und Systemfragen: pv-fakten.de