Die globale Energiewirtschaft ist ein Billionen-Markt. Allein die Öl- und Gasindustrie hat einen Wert von 6,9 Billionen US-Dollar, während die Stromindustrie 1,6 Billionen US-Dollar wert ist. Im vergangenen Jahr erzeugten erneuerbare Energien, mit einem globalen Wert von 0,8 Billionen US-Dollar, 28 % des weltweiten Stromes. Die Lage sieht in Deutschland im weltweiten Vergleich besser aus. So wurde 2021 45 % des deutschen Endenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt. Dennoch machen Kohle, Erdgas und Kernenergie mehr als die Hälfte des deutschen Strommix aus. Wenn es um Heizung geht, sieht die Lage noch ernüchternder aus. So stellen Öl und Gas 95 % der Heizquellen dar. Auch in puncto Mobilität ist die Lage stark ausbaubedürftig. So machen Verbrenner rund 98 % der deutschen Autos aus. Um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, bedarf es u. a. einer nachhaltigen Energieerzeugung, welche mehrere Bereiche unseres täglichen Energiekonsums mit nachhaltigeren Alternativen ersetzt, von dem Strom- und Wärmebezug bis zur Mobilität. Hierbei stellen alternative nachhaltige Technologien wie z. B. Elektroautos, Photovoltaikanlagen oder Wärmepumpen unabdingliche Bausteine der Energiewende dar.

Herausforderung zentralisierter Energiesysteme und wie Energy-Sharing das Spiel verändert

Die Energiewirtschaft ist eine der am stärksten zentralisierten Industrien der Welt. Ob nun Kohle, Atomkraft oder nachhaltige Großanlagen – das traditionelle Energiesystem ist ein zentralisiertes System, bei dem wir uns auf große Kraftwerke verlassen, die Strom produzieren und an die Endverbraucher verteilen. Das Problem bei diesem System ist, dass wenn das Kraftwerk ausfällt, das gesamte Netz mit ihm ausfällt. Dies kann zu Stromausfällen und im Extremfall sogar zum Verlust von Menschenleben führen. Zudem ist das Modell nicht nachhaltig, da die konventionelle Stromerzeugung mit Kohle und Erdgas außerordentlich viel Umweltverschmutzung verursacht und Atomkraft enorme Sicherheitsrisiken birgt.

Dem wirkt zwar die Versorgung mit Ökostrom aus Großanlagen entgegen, damit diese aber skaliert werden können, müssen dementsprechend auch Stromnetze stark ausgebaut werden. Die dafür bis 2025 geplanten Leitungen auf drei Stromtrassen werden jedoch voraussichtlich nicht zeitnahe fertiggestellt und auch deren Transportkapazität ist nicht ausreichend, um effizient den deutschen Energiebedarf zu decken. Der Stromtrassenausbau ist auch sehr umweltschädigend und birgt auch gesundheitliche Risiken. Zudem bieten grüne Großerzeugungsanlagen Verbrauchern in der Regel weniger Vorteile bezüglich stetig steigender Strompreise im Vergleich zu dezentralen Energiesystemen, bei welchen Energieproduktion über viele kleine, anstatt wenige großer Versorger abläuft.

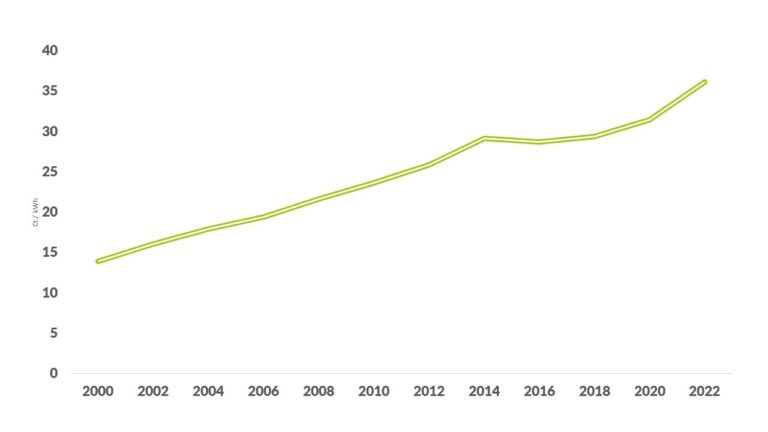

Energy Sharing ist eine Alternative zu traditionellen Modellen der Stromversorgung. Dabei handelt es sich um ein dezentrales Netzwerk kleiner Erzeuger, die Strom direkt an die Verbraucher oder andere Erzeuger verkaufen, ohne dass ein großes Versorgungsunternehmen erforderlich ist. Die Vorteile dezentraler Energiesysteme sind zahlreich. Die größten Vorteile dieses Modells bestehen darin, dass es widerstandsfähiger gegen Stromausfälle und Naturkatastrophen ist und in der Regel für alle Beteiligten preiswerter ist. In den letzten 20 Jahre hat sich nämlich der Strompreis in Deutschland verdreifacht.

So lag dieser im Jahre 2000 bei 13,94 Cent/kWh und liegt heute bei knapp 40 Cent/kWh. Den wichtigsten Kostenfaktor stellen hierbei Steuern und Umlagen dar, welche sich im Schnitt um 41% erhöht haben, sowie hohe Netzzentgelte. Durch die eigene Anlage sinken die Erzeugungskosten, welche rund 24,1% des Strompreises ausmachen.

Wenn man zudem den selbsterzeugten Strom mit direktem Energy-Sharing Mietern zur Verfügung stellt, werden auch Netzentgelte und Durchleitungsgebühren stark reduziert.

Wie funktioniert Energy-Sharing?

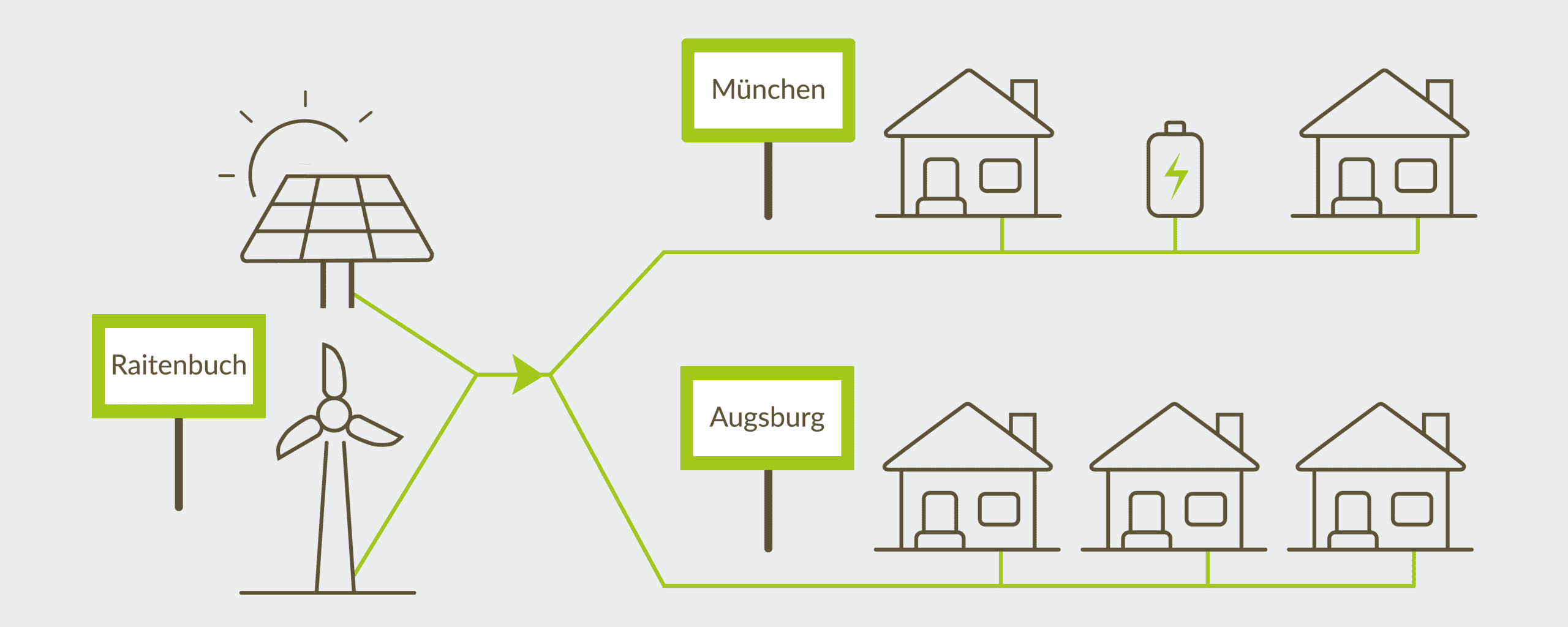

Der Energy-Sharing-Markt ist stark am Wachsen und revolutioniert die Art und Weise, wie wir Energie nutzen und teilen. Der Peer-to-Peer Stromverkauf ermöglicht es Menschen, Strom miteinander zu handeln, anstatt sich auf zentrale Kraftwerke zu verlassen. Es ist ein System, das direkte physische Verbindungen und/oder das Internet nutzt, um Stromkäufer und -verkäufer miteinander zu verbinden. Die Hauptidee hinter dem Peer-to-Peer-Handel besteht darin, den „Mittelsmann“ aus der Gleichung zu entfernen und dadurch die Kosten für die Verbraucher zu senken, indem unnötige Gebühren vermieden werden.

Der Ökostrom kann aus Solaranlagen, Windkraftanlagen oder anderen erneuerbaren Quellen erzeugt werden. Dabei erzeugen Dachanlagen in der Regel mehr Sonnenenergie als im Haus benötigt wird, da diese meistens so geplant werden, dass sie auch in Zeiten mangelnden Sonnenscheins genügend Energie produzieren. So kommt es unabdinglich bei sonnigen Perioden zu einem Überschuss an Energie. Der Überschuss kann komplett ins öffentliche Netz eingespeist werden oder privat veräußert. Manche planen Ihre Anlage auch vorab so, dass diese einen Überschuss produziert, damit mehrere Parteien in einem Gebäude mit Energie versorgt werden und damit auch mehr Menschen Zugang zu sauberer Energie bekommen.

Welche Energy-Sharing-Modelle gibt es?

Strom verkaufen oder teilen kann man mithilfe unterschiedlicher Technologien und Betreibermodelle. Welche der zahlreichen Möglichkeiten den eigenproduzierten Strom zu teilen am vorteilhaftesten ist was Aufwand und Wirtschaftlichkeit angeht, hängt von mehreren Faktoren ab.

EEG geförderter Mieterstrom

EEG geförderter Mieterstrom stellt eine vom Staat geförderten Anreiz zum Ausbau von Solarenergie dar. So werden die Mieter in Wohnungen mit Strom versorgt und müssen für den erzeugten Solarstrom keine Netzentgelte zahlen, da das öffentliche Netz nicht genutzt wird. Allerdings entstehen beim Mieterstrom-Anbieter hohe Kosten durch die zusätzlichen Zähler, die gesetzlich vorgeschriebene Beschaffung des Reststroms in Zeiten geringer solarer Erzeugung und die Abrechnungen, da man als Mieterstrom-Anbieter auch juristisch zum Energieversorger wird. Um die höheren Kosten auszugleichen, gibt es daher für jede Kilowattstunde den sogenannten Mieterstromzuschlag. Ob sich die zusätzlichen finanziellen und bürokratischen Aufwände lohnen, hängt von der Eignung der Dachfläche, der Anzahl der zu beliefernden Parteien und anderen Faktoren ab. In der Regel lohnen sich geförderte Mieterstrommodelle daher erst nach einer größeren Anzahl der zu beliefernden Parteien beziehungsweise in Mehrfamilienhäusern ab fünfzehn Wohneinheiten.

Mieterstrom als Ergänzungsstromlieferung

Dieses Modell ist eine Alternative zu geförderten Mieterstrom, bei welchem Strom auch direkt, ohne die Nutzung des öffentlichen Netzes geteilt wird. Dabei wird mit innovativen technischen Lösungen gewährleistet, dass der Solarstrom separat abgerechnet wird. Das bedeutet, dass der Vermieter nur Solarstrom liefert, wen dieser verfügbar ist und der Mieter den restlichen benötigten Strom von einem Versorger seiner Wahl erhält. Deshalb kann mit solchen Modellen ohne großen bürokratischen Aufwand Strom schon ab der ersten Partei wirtschaftlich geteilt werden. Während für geförderten Mieterstrom das EnWG und das EEG verbindlich sind, gilt bei nicht geförderten Mieterstrommodellen energiewirtschaftliche und zivilrechtliche Rahmenbedingungen. Deshalb gilt bei dieser Form von Energy-Sharing die 90%-Strompreisobergrenze nicht, sodass der Anlagenbetreiber den Strompreis flexibler gestalten kann. Zudem gibt es, anders als bei EEG geförderten Mieterstrom, kein Verbot der Vertragskopplung mit dem Mietervertrag, was das Investitionsrisiko senkt und die Amortisation verbessert.

Energiegemeinschaften

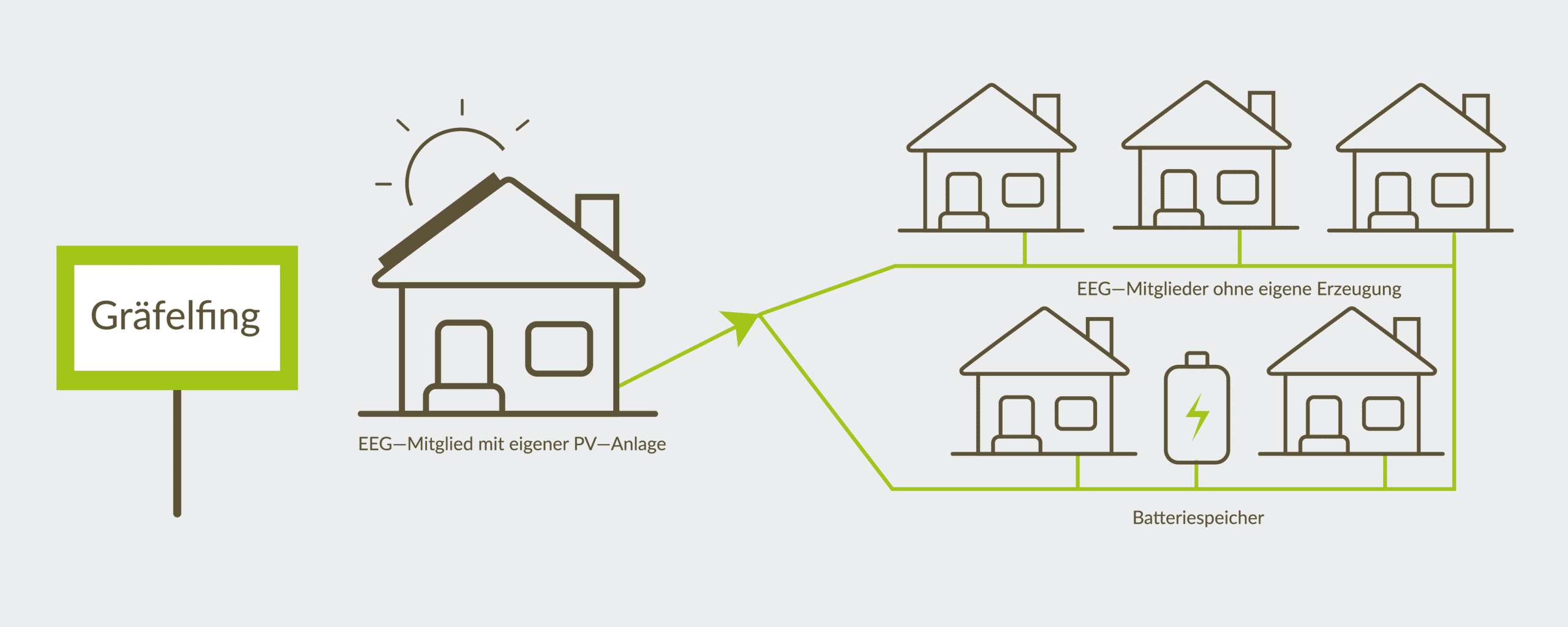

Eine Energiegemeinschaft, auch Energy Community genannt, ist ein Zusammenschluss von zwei oder mehr Teilnehmern zur gemeinsamen Energieerzeugung. Wie auch bei anderen Formen des Energy-Sharing erhöhen Energie-Communitys die Autarkie und entlasten die Umwelt. Hierbei kann man zwischen zwei Formen von Energieversorgungsgemeinschaften differenzieren: erneuerbare Energiegemeinschaften (EEG’s) und Bürgerenergiegemeinschaften (BEG’s).

Bei diesem Modell besteht keine physische und netzgebundene Verknüpfung zwischen Energieerzeugung und -verbrauch, weswegen man diese auch als bilanziell-virtuelle Gemeinschaften bezeichnet.

Bei BEG’s handelt es sich um virtuelle Communitys, oft Strom Clouds genannt. Die dezentralen Energieproduzenten und -verbraucher einer BEG sind nicht an einem Standort, die Energiebilanzierung erfolgt jedoch in Abhängigkeit vom Energiebezug außerhalb der Gemeinde. Hier kann zwischen regionalen Konzepten und übergreifenden Konzepten unterschieden werden. Im ersteren bieten meist lokale Energieversorgerunternehmen über Tarifmodelle Energie Bewohnern einer bestimmten Region an. Eine überregionale Strom-Cloud setzt sich meistens aus der eigenen Stromerzeugung sowie der Erzeugung anderer Mitglieder des Cloud-Netzwerkes zusammen, welche Energie überregional produzieren und teilen. Die Cloud Nutzer zahlen eine monatliche Grundgebühr und haben anfallende Kosten bei Mehrbezug von Strom. Ein weiterer Nachteil von BEG-Modellen ist, dass durch die Nutzung des öffentlichen Netzes Netzentgelte anfallen, und den Kosten bei Mehrbezug höher ausfallen können als der Netzstrompreis. Zudem kann bei virtuellen Modellen nicht gewährleistet werden, dass die Community echten Ökostrom geliefert bekommt.

Die Vorteile von Energy-Sharing für Einzelpersonen, Gemeinschaften und den Planeten

Energy-Sharing ist eine Win-win-Situation für Mieter und Vermieter als Einzelpersonen, Gemeinschaften und auch die Umwelt.

Zu den Vorteilen des Energy-Sharing für Mieter gehören günstigere Tarife für Strom und damit niedrigere Stromrechnungen und ein drastisch reduzierter CO₂-Fußabdruck. Wenn Vermieter als private Anlagenbetreiber ihren Strom an Mieter verkaufen, ergeben sich zahlreiche Vorteile. So können sie durch die Installation einer Erzeugungsanlage und Energieverkauf an Mieter die Allgemeinstromkosten erheblich senken, Ihren Immobilienwert steigern und, je nach Modell, sogar an Ihrer Anlage verdienen.

Zu den Vorteilen des Energy-Sharings für Gemeinschaften gehören erhöhter sozialer Zusammenhalt durch Vernetzung und Partizipation und erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Stromausfällen durch Entlastung der Stromtrassen. Auf nationaler Ebene verhilft der Ausbau von Energy-Sharing zu mehr Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und damit auch zu Unabhängigkeit von ausländischen Importen.

Zu den Vorteilen für den Planeten gehören deutlich niedrigere Treibhausgasemissionen im Vergleich zur konventionellen Energieversorgung, welche einen signifikanten Anteil des ökologischen Fußabdruckes darstellt und damit maßgeblich zur globalen Erwärmung und zum Klimawandel beiträgt.

Im Großen und Ganzen stellt Energy-Sharing einen wichtigen Hebel für die Förderung des Ausbaus Erneuerbarer Energie dar. Es ist ein Katalysator der Energiewende, indem ein Großteil der Bürger — ohne eigner Immobilie beziehungsweise Dachfläche, Zugang zu grüner Energie bekommt, und so in einer „Economy of Energy-Sharing“ die Akzeptanz und Bekanntheit erneuerbarer Energien fördert.

Economy of Energy-Sharing: Erkundung der Möglichkeiten eines dezentralisierten Energieökosystems frei von fossilen Brennstoffen

Die Economy of Sharing ist ein Trend, der die Welt im Sturm erobert. Sie revolutioniert die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten, reisen und viele andere Lebensbereiche. Die Energiewirtschaft wird von dieser Transformation nicht unberührt bleiben, da sie auch in der Energiebranche in immer mehr Ländern Fuß gefasst hat.

Der weltweite Energiebedarf wird in den nächsten 20 Jahren um ca. 50 % steigen, was bedeutet, dass der Bedarf an nachhaltigen Energiequellen dringender denn je ist. Ein dezentrales Energieökosystem frei von fossilen Brennstoffen könnte eine mögliche Lösung für dieses Problem sein.

Es gibt jedoch auch einige Nachteile, wie z. B. hohe anfängliche Kapitalinvestitionen für Anlagenbetreiber, fehlende regulatorische Rahmenbedingungen und je nach Energy-Sharing-Modell hohe initiale Aufwände sowie finanzielle Risiken. Andererseits, bringt diese Art von System jedoch zahlreiche ökologische und soziale Vorteile und abhängig vom implementierten Energy-Sharing-Konzept, auch wirtschaftliche Vorteile für den Produzenten und Konsumenten innerhalb eines Energy-Sharing Systems. So führt Energy-Sharing zu einer verbesserten Effizienz und Zuverlässigkeit der Stromversorgung, reduziert stark Treibhausgasemissionen, steigert die wirtschaftliche Entwicklung, schafft bessere Beschäftigungsmöglichkeiten in ländlichen Gebieten und erschwinglichere Stromtarife.

Die Welt erlebt eine Energiekrise. Wir stehen vor den schlimmen Folgen unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, die zu globaler Erwärmung, Umweltzerstörung und nicht zuletzt sozialen Unruhen und Krieg führen. Ein dezentrales Energieökosystem wird in naher Zukunft Realität und ist durch die Nutzung erneuerbarer und nachhaltiger Energiequellen und innovativer „grüner“ Technologien und Modelle nicht nur machbar, sondern auch unabdinglich für eine lebenswerte Zukunft.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ein Kunde von mir besitzt zwei Immobilien mit unterschiedlichen Nutzungscharakter. Simon ist ein Mehrparteienhaus mit drei Mietern, das andere ist vermietet an eine Kindertagesstätte. Können Sie mit Ihrem Ansatz diesen Fall ebenfalls abdecken? M

Sehr geehrter Herr Balzer, im Moment übernehmen wir Projekte für private Wohngebäude. Buchen Sie bitte einen Telefon-Termin um das Potential Ihres Projektes zu besprechen über unser Kontaktformular: https://pionierkraft.de/pionier-werden/